「キャッシュレス時代のお金の教育」魚津市PTA連合会様【活動報告】

こんにちは!

富山で活動する、女性のお金の専門家・山岡加代子です。

先日、魚津市PTA連合会様よりご依頼いただき「親学び研修会」の一環としてマネー講座を実施させていただきました。

平日の夜19時開始、ご準備くださる方も参加される方も万障繰り合わせての集まりです。

貴重なお時間を頂戴しての開催、少しでもお役に立てる話ができるようにと気が引き締まりました。

講座の内容は

○そもそも「お金」とは?

○キャッシュレス決済の現状について

○若者の金融トラブル傾向について

○2022年にはじまった金融教育義務化の内容

○親世代も子どもたちと一緒に学んでいこう

○グループワーク(おこづかいについて)

お金は、自分のライフプラン、夢や希望を叶えていくための「道具」にすぎないということ。

お金が「道具」であるならば、上手に扱える・関われる人になっていこうということをベースにしています。

テーマからするとちょっと固い難しいイメージを持たれたかもしれませんが・・体験談多めのざっくばらんなお話です。

金融教育が学校教育に取り入れられていることにも触れています。

ただ、「お金」とか「金融」などという科目があるわけではなく、生活、社会、道徳、家庭科、公共などさまざまな科目にちりばめられているのが現状です。

体系的に学べるわけではないですが、

○生活設計・家計管理

○金融や経済のしくみ

○消費生活・金融トラブルの防止

○キャリア教育・持続可能な社会の実現 の4本柱を軸に高校卒業までにひと通り学んでいこうとするイメージです。

もちろん、ただの投資教育ではありません。

だからこそ、ご家庭での取り組みや意識がポイントになると思っています。

知っておきたい「金融教育」を進める理由

子どもたちへの金融教育を進めるのには「理由」があります。

例えば

▢成年年齢引き下げによる金融トラブル対策

▢人生100年時代=長寿化で必要な老後資金が増加(資産形成の知識)

▢働き方や生き方の多様化で平均や標準ではない自分自身のオリジナルなマネープランを考える必要がある

▢低金利、インフレなど経済環境が変化する中で時代に合ったお金の知識のバージョンアップが必要 等

他にもいろいろあると思いますが、節約と貯金だけでは乗り切るのが難しい時代に突入していることを認識し、早い段階から取り組むことが推奨されています。

ちなみに、2007年生まれの日本人の50%以上が107歳より長く生きると推計されています。

これまでと同じ生き方でホントに大丈夫なのか・・・時代背景と経済環境を含めて考える必要がありますね。

盛り上がる「グループワーク」

テーマは「おこづかい」

スライドには、

○おこづかい渡してる?使い道は?ルールはある?

○「こうしたいけど迷っていること」「悩んでいることはある?」

○他の家庭の工夫を知って視野を広げよう! と記しました。

残念ながらこれぞ正解、はないのですが

なかなかきけないヨソのお宅の工夫や取り組みは大きなヒントになると思います。

さて、

チームで5分話し合い&1分で発表してくださいね!と、お願いしましたが・・

5分では全然足りないご様子で盛り上がっていただきました(笑)

発表の例として

・おこづかい制、お手伝い制、その都度制、いろんなパターンあり。

・渡す金額を学年ごとに100円アップしてるけど、これでいいの?

・おこづかいの前払い交渉、どうする?どうなった? などなど

雰囲気の良さをそのままにいろんなお話が聞けました!

あくまでも一つの例にはなりますが、

なんか違う?と思ったら、親子で話し合いのうえ制度もルールも変えてもいい

おこづかいでまかなうもの(必要なものをどこまで含むか等)をクリアにすることで妥当な金額を見出す

ご家庭の方針を大切に、ダメ!ムリ!でなはく、なぜ?をきいてみる など

わが家の事例もあげながらお伝えしました。

どうぞ気負わずお子さんとのコミュニケーションを楽しんでほしいなと思います。

おわりに

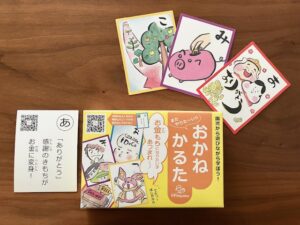

「おかねかるた」、こんなツールも紹介させていただきました^^

やさしいタッチの絵と読み札にQRコードが付いているのが特徴です。

ただのギャグも交じっていますが・・テーマごとに解説が見られるのがとてもいいです。

オトナも学べます!

みんなでお金に強くなっていきましょう。

子どもと一緒に暮らしている時間は貴重です。手元にいる間に体験させて失敗させてあげましょう。

お金をタブー視するのではなく、ご家庭でいつでも話すことができる関係性を築いておけるといいなと思います。

PTAのあたたかいつながりを体感できたひとときに改めて感謝いたします。ありがとうございました。

ご意見ご感想等お気軽にお寄せいただけるとうれしいです。